| Partecipiamo.it...vai alla home page |

| Miriam Ballerini |

| SHOAH |

| (Ispirato da una storia vera) |

|

|

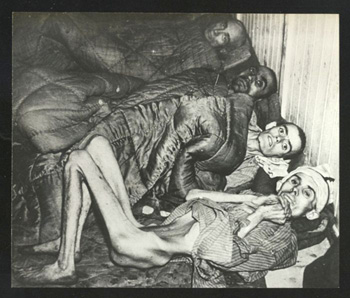

Ivo aprì gli occhi lattiginosi, scrutando nel buio della notte. Un peso al cuore pareva schiacciarlo e tenerlo giù sul materasso, opprimendolo con l’aria gravida di nero delle ore piccole. Lo sapeva che non mancava molto, ormai, a che Dio lo chiamasse a sé. La sua vita era stata lunga, dolorosamente ricca di liquido dispiacere di cui era pregno il suo cuore; ma aveva anche provato un’assoluta e limpida felicità. Era nato nel 1925 in una famiglia di ebrei e, nel 1944, all’età di diciannove anni, era stato arrestato e portato nel carcere di Firenze. Da lì aveva avuto inizio la sua via crucis, uguale a quella di tanti altri fratelli. L’uomo, ottantacinquenne, tossì e dovette sollevarsi dal cuscino per ingoiare un nuovo respiro. Accese la luce e un centopiedi, sorpreso nel bel mezzo della sua attività notturna, corse a rifugiarsi dietro il comodino. <<Non scappare, amico mio. Tanto non ti corro dietro!>> ridacchiò fra sé e sé. Da qualche anno abitava in un ospizio, insieme ad altri corpi che, come il suo, venivano vestiti e nutriti, in una pantomima di vita. Erano tutti consapevoli che, giunti a quel punto, le speranze si allontanavano in punta di piedi, troppo vili per farlo correndo. Ogni giorno erano ore che Dio ti donava e altro non potevi fare che ripercorrere il passato, tanto per far passare la giornata. A differenza degli altri ospiti anziani, lui era tutta la vita che narrava del suo passato per poterlo dimenticare. Sembrava un paradosso, eppure era così che iniziava il suo racconto quando veniva chiamato nelle scuole a parlare della shoah. Una parola che in ebraico significa catastrofe. Che viene utilizzata per indicare lo sterminio degli ebrei a opera dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Questo era il significato ufficiale, quello recondito era quanto portavano ancora inciso addosso i superstiti come lui. Qualcuno nella stanza accanto starnutì, sbuffando fuori tre soffi in rapida successione. Ivo si alzò e andò ad affacciarsi alla finestra che inquadrava un campo di girasoli, degradante oltre l’ospizio. I fiori stavano tutti a testa china, come bambini obbedienti che ascoltino la messa in rispettoso silenzio; la luna gettava pallide carezze sul loro capo. L’indomani sarebbe arrivata l’ennesima scolaresca, una volta era lui che si recava negli istituti, ora erano loro che venivano a trovarlo. Si sarebbe seduto di fronte a quelle faccine curiose e avrebbe raccontato loro la storia d’orrore più brutta mai sentita. Qualcuno avrebbe osato domandare per sapere di più, qualcun altro sarebbe scoppiato a piangere. Succedeva sempre così, aveva visto tanti bambini sfilargli sotto gli occhi e, ogni volta, i loro visi ricordavano quelli dei bambini che li avevano preceduti. Per quella notte non sarebbe più riuscito a riprendere sonno, glielo diceva il suo cuore che batteva concitato, come se stesse correndo da qualche parte. Prese un blocco di carta e una penna, inforcò gli occhialini da lettura e cominciò a scrivere: “Mi chiamo Ivo, ho ottantacinque anni e sono un sopravvissuto al lager di Auschwitz. Avevo tredici anni nel 1938, quando mio padre portò a casa il corriere della sera su cui lessi della promulgazione delle leggi razziali in Italia. Forse ero ancora troppo piccolo per comprendere cosa stesse accadendo, so solo che quel che doveva verificarsi, fu rapido e che ci strinse in una morsa. Non c’era un perché, una sola squallida ragione a cui aggrapparsi per comprendere per quale motivo ci stessero facendo tutto quello. Cioè: tutto quello che volevano, che potevano, che riuscivano a immaginare in quell’abisso di perversione e crudeltà che stava trasformando i nostri aguzzini in mostri. Nel 1943 i tedeschi cominciarono a rastrellare le case degli ebrei italiani, arrestandoli. Io e la mia famiglia, quasi Dio ci avesse investiti di un’occhiata particolare, venimmo ospitati da un amico, salvandoci. Vivevo nella paura, un terrore così profondo e non localizzabile; mi pareva di essere un flipper impazzito, la paura era la pallina che non stava mai ferma”. L’orologio nella sua stanza batté le due. Un paio di rintocchi secchi che lo fecero sobbalzare sulla sedia, concentrato com’era a travasare i suoi ricordi nella penna, quasi per trasfusione. “Il sei febbraio del 1944 ci presero. Venni portato al carcere di Firenze, quindi nel campo di transito di Fossoli a Modena. Qui avvenne il secondo miracolo: ritrovai mia madre. Non voglio scrivere cosa provai, perché spero ardentemente che chi leggerà questa mia lettera, sappia riconoscere dentro di sé quella profonda e unica emozione. L’undici maggio, insieme ad altri connazionali, fui caricato su un vagone merci, come se fossimo bestie. Senza sapere nulla, senza capire né immaginare cosa ne sarebbe stato di noi. Sette giorni chiusi, senza cibo né acqua, coi proprio bisogni da fare in mezzo agli altri. Tra bambini che piangevano, donne, uomini… Quel treno pareva avere una sola destinazione: l’inferno. Appena il treno frenò, gli ufficiali delle SS urlarono in tedesco: “Alle aussteigen! Los! Los! Bewegung!” Che voleva dire: scendere tutti, veloci! Io conoscevo il tedesco perché me lo aveva insegnato mio nonno; probabilmente fu quello a salvarmi la vita. Ci fu, poi, un altro grido: “Mnner links und frauen rechts!” Uomini a sinistra e donne a destra. Chi non capiva la lingua veniva spintonato in malomodo, molti cadevano a terra. Mia madre capì che ci avevano separati per sempre: ci abbracciammo forte e restammo uniti fino a quando non ci divisero. Non tutto il dolore ha la stessa intensità: eravamo stati male durante il viaggio, tremavamo dalla paura ora che eravamo giunti a destinazione, per l’ignoto che si spalancava davanti a noi; ma quando capii che avrei perso mia madre… la stilettata che ricevetti al cuore fu di una potenza sconvolgente. Tanto che ancora adesso duole. Mia madre venne mandata ai forni crematori, io e mio padre al lavoro al campo. In seguito la mia famiglia fu sterminata e io arruolato nella squadra degli interpreti del campo, solo per questo mi salvai”. Ivo si guardò il numero impresso sul braccio, ormai era sbiadito e si era affossato, accomodandosi nella pelle raggrinzita da vecchio; ma era ancora lì. L’avrebbe accompagnato fino alla tomba. Non aveva mai voluto cancellarlo, perché una parte di lui gli raccomandava che fosse necessario tenere viva la memoria. Lui era stato fortunato, non si era fatto trascinare in basso dall’odio, in mezzo al fango, dove pare che il rancore lavori così bene. No! Era sopravvissuto alle torture: alle umiliazioni, al dolore fisico, a quello più istintivo dell’animo. Non aveva perdonato, non poteva farlo, ma aveva combattuto i suoi aguzzini con la memoria, oltraggiandoli ogni qual volta raccontava ai bambini delle loro nefandezze. Finché avesse avuto fiato, non avrebbe mai permesso loro di riposare in pace, avrebbe fatto in modo che il mondo pensasse a loro con vergogna. Riprese a scrivere con la mano artritica che mal sopportava il peso insignificante della penna. “ Ecco cosa ci porta il concedersi di fare quel che non si dovrebbe. L’inimmaginabile, il disumano arbitrio. In quel campo ho assistito a delle atrocità che la mia mente spesso si è rifiutata di credere. Intorno a me la gente pativa, dimagriva, scompariva dentro a un pigiama a righe, prigionieri di un destino ineluttabile che nessuno riusciva a modificare. Non esisteva la ribellione, perché si veniva totalmente sminuiti e consumati, da non prenderla nemmeno in considerazione. C’erano solo due modi per fuggire: come fumo o buttandosi contro la recinzioni per farsi sforacchiare dalle guardie. Nel mio armadio ancora conservo il pigiama a righe, per mostrarlo ai bambini, per dimostrare che è tutto vero: che ero proprio io quel mucchio d’ossa che lo indossava. Un galeotto che scontava la pena per esser nato”. Ivo appoggiò la penna sopra al foglio stilato e si alzò in piedi a fatica, con le ossa che scricchiolarono alla rinfusa nel suo corpo. La luna aveva quasi finito il suo turno di lavoro e, esaurita dalla nottata, mostrava il volto pallido e sfatto di donna stanca. L’uomo tornò a sdraiarsi sul letto, aspettando la venuta del giorno. Il suo vicino di nuovo starnutì, Ivo, cullato dai rumori ormai famigliari, contro ogni previsione si riaddormentò. |

| © Miriam Ballerini |

| (Dalla raccolta “L’ultimo petalo” Serel International 2011) |

| Fonte: “Ul mangiacuscienza di Guanzate”, dalla testimonianza di Nedo Fiano |